高精度な気象観測が支えるBCP(事業継続計画)

企業が気象データを活用すべき理由

目次

- 1. はじめに:気象災害とBCPの関係が問われる時代へ

- 2. 気象庁の情報だけでは、企業を守りきれないことも

- 3. なぜ気象データがBCPに役立つのか?

- 4. 活用シーン

- 5. 観測すべき主な気象要素?

- 6. BCPに気象観測データを活かす手順

- 7. まとめ:「空を見る」から「データで守る」企業へ

- 8. 気象観測におすすめの製品

1. はじめに:気象災害とBCPの関係が問われる時代へ

日本列島は毎年のように、台風・豪雨・猛暑といった極端な気象現象に見舞われています。

特に近年は、「数十年に一度」とされるレベルの災害が毎年のように発生しています。

このような状況において、企業活動を中断せず、従業員の安全を守り、サプライチェーンやサービス提供を維持するためには、実効性のあるBCP(事業継続計画)の整備が不可欠です。

従来のBCPは、IT障害や地震を想定したものが中心でしたが、現在は『気象災害』に対応したBCPも求められています。そして、その基盤となるのが、自社拠点における気象データの可視化と即応体制の整備です。

2. 気象庁の情報だけでは、企業を守りきれないことも

多くの企業では、気象庁の警報やテレビの天気予報を参考に、出社判断や業務の中止・再開を決めています。 しかし、こうした情報はあくまで広域的で平均的な予測であり、現場で起きている状況を正確には反映しないこともあります。 たとえば、同じ市内であっても、工場Aでは晴れているのに、物流センターBでは冠水寸前の豪雨が降っている、といったケースも珍しくありません。 企業が「点」で管理する施設・拠点を守るためには、「面」で示される天気予報だけでは不十分なこともあります。 そこで求められるのが、自社に設置した気象観測機器によるリアルタイ ムの気象データです。

3. なぜ気象データがBCPに役立つのか?

判断の「客観性」が高まる

「なんとなく危ない気がする」ではなく、「風速15m/sを超えたから作業を中止する」「雨量が30mm/hに達したため、ピットを閉鎖する」といった、明確な数値基準に基づいた意思決定が可能になります。これは、社内での判断のスピードと納得感を高め、マネジメント層・現場の双方にとって負担の軽減に繋がります。

対応の「速さ」が変わる

あらかじめ設定した閾値を超えると同時に、パトライトの点灯やメール通知などで自動的にアラートが届きます。これにより、現場へ出向かなくても即座に指示を出せる体制が整い、風雨のピーク前に備える“先手の対策”が可能となります。

過去データが「証拠」として使える

記録しておいた観測データは、「なぜこの日に業務を止めたのか」「なぜ避難を指示したのか」を説明するための確かな証拠になります。取引先や保険会社への説明はもちろん、従業員への安心感にもつながります。

4. 活用シーン

工場・生産拠点

- 雨量計で浸水の兆候を把握し、設備停止を判断

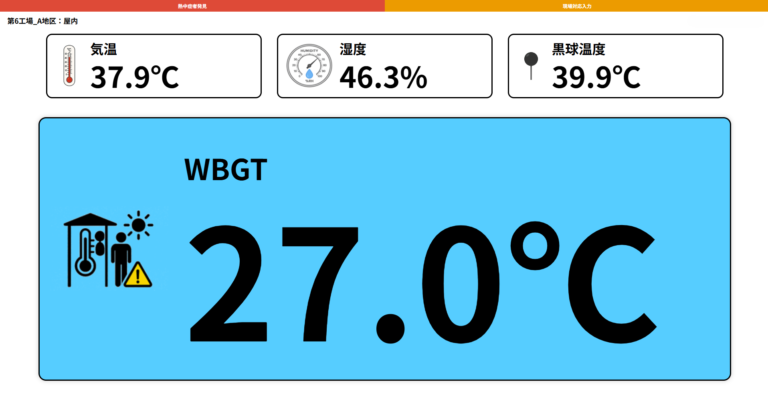

- 暑さ指数(WBGT)を用いた空調制御やシフト調整

- 強風時のクレーン・フォークリフト運転規制

建設現場・土木工事

- 風速を基準に足場解体やクレーン作業の可否を判断

- 雨量データで土砂災害の前兆を把握

- 暑さ指数で作業員の熱中症リスクを評価

物流・倉庫

- 屋外作業の一時中断を判断

- 風速のデータをトリガーにシャッターを自動閉鎖

- 車両運行管理にピンポイントな気象データを活用

オフィス・商業施設

- 非常時の従業員帰宅判断に利用

- 気温・湿度・気圧データを基にした空調制御や来客数管理

5. 観測すべき主な気象要素?

施設の場所や業種によって重視すべき項目は異なりますが、BCPの観点から多くの現場で役立つ代表的な要素は次の通りです。

雨量(積算雨量

豪雨の有無を判断したり、排水設備の能力を確認する目安になります。

風速・風向

暴風や突風による建物や設備へのリスクを管理するのに有効です。

気温・湿度

高温による作業環境の悪化や空調負荷の増加に対応するための基本データです。

WBGT(暑さ指数)

気温・湿度・黒球温度などを組み合わせた指標で、熱中症リスクの評価や休憩時間の設定に使われます。

水位

河川・側溝などの水位を監視することで、浸水や溢水のリスクを早期に察知できます。

6. BCPに気象観測データを活かす手順

気象データをBCPに取り入れる際は、次のステップで進めると効果的です。

判断基準を数値で決める

例:風速15m/s以上で作業停止、雨量50mm/hで施設閉鎖

基準に対応した観測装置を導入する

精度が十分で、防災用途に信頼できる測器を選ぶ

アラート通知を設定する

閾値を超えたら、自動でメール・LINE・音声アラームなどを関係者に送信

マニュアルや訓練に組み込む

「気象観測の使い方」をBCPマニュアルに明記し、訓練でも活用する

7. まとめ:「空を見る」から「データで守る」企業へ

気象災害が日常化する今、事業継続計画は“机上の計画”であってはなりません。 現場を守るのは「勘や経験」ではなく、現場の気象データです。気象観測装置の導入は、単なる設備投資ではなく、企業の安全と持続可能性を支える情報インフラです。 ぜひこの機会に、貴社のBCPに「気象の視点」を加えてみてはいかがでしょうか。

8. 気象観測におすすめの製品

気象観測システム

- 温度・湿度・風向風速・雨量・日射・気圧・積雪・水位・土壌水分など、多項目に対応

- 低消費電力で太陽光駆動も可能

- 気象庁検定の取得が可能

- 観測目的や環境に応じて自由にカスタマイズ

- ネットワーク対応型で多地点の遠隔監視

- センサーの選定から設置、データの収集・表示までトータルでサポート

熱中症注意喚起システム

- 熱中症の危険度(WBGT)をリアルタイム表示・通知

- 多拠点同時モニタリング対応

風向風速表示器FTJ500+LM-WIND2

- 風向風速計と記録表示器のセット

- 気象庁検定の取得が可能

- 風向・風速データのリアルタイム表示とSDカードへの記録機能付き

- 風速値に応じた警報接点出力機能搭載