地域防災に役立つ気象観測装置の整備ポイント

目次

- 1. はじめに:防災は「感覚」から「データ」にシフトする時代へ

- 2. 気象観測装置が防災に果たす役割とは?

- 3. どの観測項目が必要か?地域や施設の特性に合わせて選ぶ

- 4. 設置場所の選び方とネットワーク連携

- 5. 導入時に検討すべきポイント

- 6. まとめ:防災週間は“見直し”のチャンス

- 7. 防災向け気象観測におすすめの製品

1. はじめに:防災は「感覚」から「データ」にシフトする時代へ

9月1日は「防災の日」です。防災の日を含む1週間を「防災週間」として、各地で防災訓練や備蓄の点検、防災教育などが実施されます。このタイミングは、自治体や教育機関、企業が改めて防災体制を見直す絶好の機会です。

なかでも近年注目されているのが、「気象データに基づく防災判断」です。

気温・降水量・風速・水位などのリアルタイム情報を活用することで、早期の避難判断や事前対応の精度を高める取り組みが広がっています。

この記事では、防災週間を前に、「気象観測装置」を導入・整備する際の考え方やポイントについてご紹介します。

2. 気象観測装置が防災に果たす役割とは?

近年、気象災害は突発的かつ局地的に発生する傾向が強まっています。線状降水帯による集中豪雨やゲリラ豪雨、強風・突風などが多発し、これまでの「勘」や「経験」では対応しきれないケースも増えています。

こうした災害の“予兆”をいち早く捉えるためには、現場の気象状況をリアルタイムで把握する観測体制が欠かせません。

気象観測装置を活用することで、たとえば以下のような判断が可能になります:

- 雨の強さと継続時間が一定値を超えた時点で避難勧告を検討

- 河川の水位上昇を検知し、土嚢の設置など事前対応を開始

- 強風時の施設閉鎖や屋外作業の中止を判断

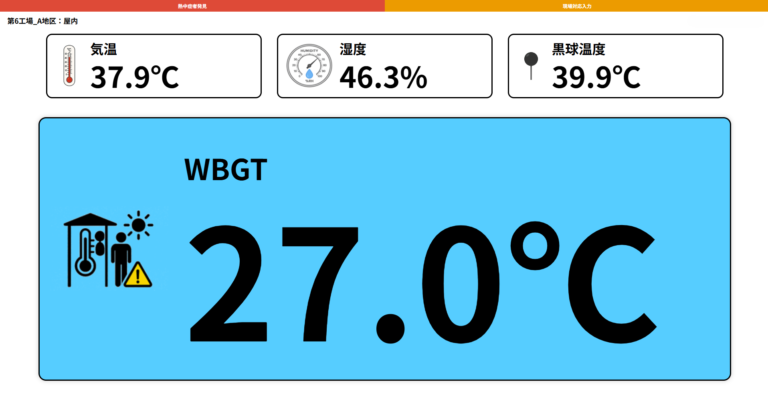

- WBGT(暑さ指数)に基づき、屋外活動の制限を実施

つまり、「天気が悪そうだから」ではなく、「数値が基準を超えたから」対応するという、客観的かつ再現性のある防災判断が可能になるのです。

3. どの観測項目が必要か?地域や施設の特性に合わせて選ぶ

気象観測装置といっても、計測する項目はさまざまです。導入にあたっては、地域の地形の特徴と災害リスク、施設の役割に応じて、必要な観測項目を選定することが大切です。

雨量計

集中豪雨やゲリラ豪雨に対して、地域の排水能力を超えるタイミングを把握するために必要です。避難指示の判断材料として基本的な観測項目です。

水位計

中小河川や用水路、側溝などが近くにある地域では、氾濫の危険度をリアルタイムで知るために、水位の監視が重要です。

風速風向計(風速計)

台風や突風による被害が想定される現場や施設では、風の強さや向きを把握することで、屋外作業の中止や仮設設備の撤去など、早めの対応が可能になります。

温度センサー・湿度センサー

高齢者施設や学校、屋外イベント会場などでは、熱中症のリスク管理が重要です。気温や湿度に加え、暑さ指数(WBGT)を測定できるセンサーを導入することで、活動の制限や休憩のタイミングを適切に判断することができます。

4. 設置場所の選び方とネットワーク連携

防災を目的として気象観測システムを設置する際、「人が集まる場所」や「災害リスクが高い場所」などを優先することが基本です。たとえば避難所・学校・公園・通学路沿い・水路周辺など、観測データがすぐに避難や安全確保の判断に活かせる場所ほど、設置する価値が高いと言えます。このような場所に設置することで、地域住民や施設利用者の安全を守る判断が、より迅速かつ的確に行えるようになります。

また、複数地点から得られた観測データをクラウドに集約することで、地域全体の気象状況をマップやダッシュボードで可視化できるようになります。これにより、防災本部や教育委員会、施設管理者が各拠点の状況をリアルタイムで確認し、情報提供や避難誘導をより的確に行うことができるでしょう。

5. 導入時に検討すべきポイント

気象観測装置を導入する際は、単に「設置する」だけでなく、運用まで見据えた準備が大切です。以下の視点から、機器の選定と体制づくりを進めましょう。

1. 観測精度と対応項目

雨量、風速、温度など、必要な観測項目が正確に測定できるか確認しましょう。また、災害の防止に利用するために気象観測を行う場合には、技術上の基準に従って行うこと、気象観測施設の設置の届出を気象庁長官に行うこと、気象観測に用いる気象測器については検定に合格した測器を使用することが気象業務法により義務付けられています。

2. 電源と通信方式

太陽光パネルや乾電池駆動の省電力モデルであれば電源の確保が難しい場所でも設置可能、Wi-Fi・LTE通信などと連携させれば遠隔監視もスムーズに行えます。

3. アラート・通知機能の有無

観測値がしきい値を超えたときに、自動的にメールなどで通知する機能は、現場判断の迅速化に大きく貢献します。

4. メンテナンスと保守体制

センサーの定期的な点検や清掃、データの蓄積と活用まで含めた運用計画を事前に立てておくことが重要です。地元の業者や自治体職員が対応できる体制作りも長期安定運用の鍵になります。

導入は「スタート地点」であり、継続的な運用と活用が防災力の向上につながります。

6. 防災週間は“見直し”のチャンス

9月の防災週間は、単なる訓練イベントではなく、地域の防災力を本質的に高める絶好のタイミングです。

なかでも、気象観測装置の整備は、防災判断を「感覚」から「数値」へと進化させ、命を守る行動の精度を飛躍的に向上させる鍵となります。

これからの時代、気象災害はさらに激甚化・局地化していくと予測されています。だからこそ、自治体・企業・学校がそれぞれの現場で「気象の見える化」に取り組むことが、災害に強い社会づくりの第一歩になるでしょう。

防災週間をきっかけに、地域の安全を“仕組み”で支える体制づくりを始めましょう。

7. 防災向け気象観測におすすめの製品

気象観測セットFieldMarkシリーズ

- 温度・湿度・風向風速・雨量・日射・気圧・積雪・水位・土壌水分など、多項目に対応

- 低消費電力で太陽光駆動も可能

- 気象庁検定の取得が可能

- 観測目的や環境に応じて自由にカスタマイズ

- ネットワーク対応型で多地点の遠隔監視

- センサーの選定から設置、データの収集・表示までトータルでサポート

風観測システム

- 風向風速計・データロガー・電源ユニットで構成

- 気象庁検定の取得が可能

- 観測目的や環境に応じて自由にカスタマイズ

- ネットワーク対応型で多地点の遠隔監視

熱中症注意喚起システム

- 熱中症の危険度(WBGT)をリアルタイム表示・通知

- 多拠点同時モニタリング対応

風向風速表示器FTJ500+LM-WIND2

- 風向風速計と記録表示器のセット

- 気象庁検定の取得が可能

- 風向・風速データのリアルタイム表示とSDカードへの記録機能付き

- 風速値に応じた警報接点出力機能搭載