気象データは“防災”から“環境経営”へ

ESG・SDGsに貢献する観測装置の新たな役割

目次

- 1. はじめに:気象観測が「地球と共にある経営」につながる時代

- 2. ESGとSDGsに求められる「可視化」と「説明責任」

- 3. 気象観測装置は「環境負荷の評価ツール」になる

- 4. 地域や自治体にとっての気象観測の価値

- 5. 気象観測装置導入のための視点とポイント

- 6. まとめ:気象観測は「守り」から「価値創出」へ

- 7. 気象観測におすすめの製品

1. はじめに:気象観測が「地球と共にある経営」につながる時代

気象観測機器は、これまで主に研究機関や教育機関などよる観測や研究の目的で導入されてきました。自治体においても通常の地上気象観測に加え、防災対策への活用が進み、地域社会に欠かせない存在となっています。 さらに近年では、一般企業においても労働安全管理や災害リスク対策の観点から導入が広がりつつあります。そして今、ESG(環境・社会・ガバナンス)やSDGs(持続可能な開発目標)への関心の高まりを背景に、気象データは環境経営を支える新しい資源として再評価されています。 気温・湿度・日射量・風速・雨量といった観測値は、災害対策にとどまらず、省エネや再エネ運用、ヒートアイランド対策、気候変動への適応など、サステナビリティ戦略全体に活かせる経営資源となります。

本記事では、気象観測機器が果たす新しい役割と、環境配慮型経営への具体的な活用方法をご紹介します。

2. ESGとSDGsに求められる「可視化」と「説明責任」

ESG経営においては、企業がどのように環境へ配慮しているかが常に問われます。 CO₂排出量の削減、省エネ設備の導入、グリーン電力の活用など、さまざまな施策が求められますが、重要なのは 「その効果をどう測定し、数値で説明できるか」 という点です。

SDGsの観点でも、気象データは以下の目標に直結します。

- 目標7:エネルギーをみんなに、そしてクリーンに

- 目標11:住み続けられるまちづくりを

- 目標13:気候変動に具体的な対策を

これらの取り組みを進めるうえで、環境の変化を定量的に捉えるための手段として、気象観測機器の役割は決して小さくありません。

3. 気象観測装置は「環境負荷の評価ツール」になる

省エネルギー運用の最適化

気温・湿度・日射量などのデータをもとに、空調や照明の運転を最適化することができます。例えば、温湿度や放射熱の変化を細かく監視することで、不要な冷暖房の稼働を抑え、エネルギー消費とCO₂排出の削減につなげることができます。

太陽光発電の効率管理

日射量、太陽光パネルの表面温度等のデータを活用することで、発電効率の低下を早期に検知します。保守や冷却の対策に結びつけることができ、再生可能エネルギー導入の検討にも役立ちます。

ヒートアイランド対策・緑化効果の評価

都市部の気温上昇や照り返しを緩和する目的で導入された屋上緑化や透水舗装などの導入効果を、観測データで定量的に評価可能です。緑化エリアと非緑化エリアの地表温度を比較することで、実際の温度差を把握し、効果の評価を行うことができます。

4. 地域や自治体にとっての気象観測の価値

自治体や教育機関における気象観測機器の導入は、防災対策にとどまらず、地域環境の保全や住民との情報共有という面でも大きな価値を発揮するでしょう。

例えば、次のような活用が考えられます。

学校での環境教育

校内に設置した観測機器のデータを授業や実習に活用し、子どもたちの環境学習に役立てる

公共施設の快適性向上

公園や施設の温湿度データを公開することで、熱中症リスクや快適性の判断材料として地域住民に提供する

水害リスクの可視化

ため池や河川の水位・雨量データを地域住民に共有することで、水害への意識向上や防災行動につなげる

こうした取り組みは、地域のESG的価値を高める要素となり、都市政策やまちづくり戦略にも組み込まれつつあります。

5. 気象観測装置導入のための視点とポイント

気象観測機器を導入する際には、単に「データを集める」ことにとどまらず、どのように活用し、どんな価値につなげるのかをあらかじめ想定することが重要です。

1. 活用シナリオを明確にする

観測データを「誰が・いつ・何の目的で使うのか」を設計段階で考えておくことが重要です。たとえば、空調制御システムとの連携、報告書への掲載、教育教材としての活用等といった用途を明確にする必要があります。

2. クラウド連携・オープンデータ化

最近の観測機器は、取得したデータをクラウドに送信し、PCやスマートフォンでリアルタイムに閲覧できます。さらに、地域のウェブサイトなどで公開すれば、透明性や市民参加を促進できます。

6. まとめ:気象観測は「守り」から「価値創出」へ

気象観測機器は、防災や労働安全といった“守り”のための設備だけではありません。これからの社会では、観測データそのものが、企業や地域の環境価値を示す資産へと変わりつつあります。 ESGやSDGsへの対応が本格的に求められるなかで、単に「環境に配慮しています」と発信するだけでは十分ではありません。 気象という“地球からの声”をはかり、記録し、公開し、活用する姿勢こそが、次世代に信頼される組織の姿ではないでしょうか。防災に加えて、環境との対話を可能にするツールとして、今あらためて、気象観測機器の導入と活用を検討してみる価値がありそうです。

7. 気象観測におすすめの製品

気象観測システム

- 温度・湿度・風向風速・雨量・日射・気圧・積雪・水位・土壌水分など、多項目に対応

- 低消費電力で太陽光駆動も可能

- 気象庁検定の取得が可能

- 観測目的や環境に応じて自由にカスタマイズ

- ネットワーク対応型で多地点の遠隔監視

- センサーの選定から設置、データの収集・表示までトータルでサポート

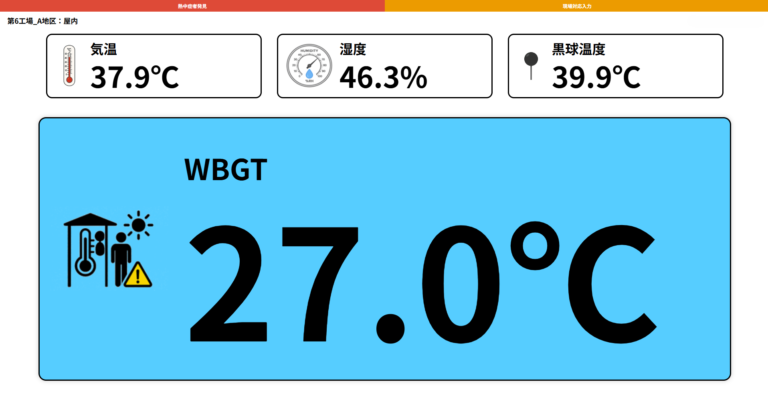

熱中症注意喚起システム

- 熱中症の危険度(WBGT)をリアルタイム表示・通知

- 多拠点同時モニタリング対応